インバスケット演習の具体的な解き方について、解説します。

手順の前提条件

インバスケット演習は、多くの会社が個別に作っていますし、管理職層向けか、初級管理職向けかといった対象者によっても内容が異なります。

ただ、インバスケット演習は、必ず実際のビジネスの現場で起きる問題を想定して作られています。そのため、実際のビジネスで使われている考え方がそのまま使えると考えました。

私が普段、会社で案件を処理している方法は、以下の通りです。

- 処理しなければならない案件をピックアップする

- 案件の優先順位を決める

- 優先順位の高い案件から処理していく

これをベースとして、インバスケット演習用の手順に書き換えたものが、下記になります。

- 回答しなければいけない案件をみつける

- 案件の優先順位を決める

- ②で選んだ案件のうち、一番優先順位の高い案件に関連する他の案件を紐づける

- ③で選んだ案件を深掘りする

- 回答を書く

- 次に優先度の高い案件をみつけて、3に戻る

ちなみに、このような面倒なことをしないで、何も考えずに案件を前から順次処理していくというやり方もあります。

普段、仕事の優先順位をあまり考えず、来た案件からどんどん処理していく人には、このやり方の方が合っているかもしれません。

具体的な手順

「管理職のためのインバスケット演習」の案件を例として、説明していきます。

回答しなければならない案件をみつける

実際の仕事の場面では、自分宛てに来た連絡(メールやメモ)には何らかのアクションをすると思います。インバスケット演習という限られた時間で全ての案件を処理することは難しいです。

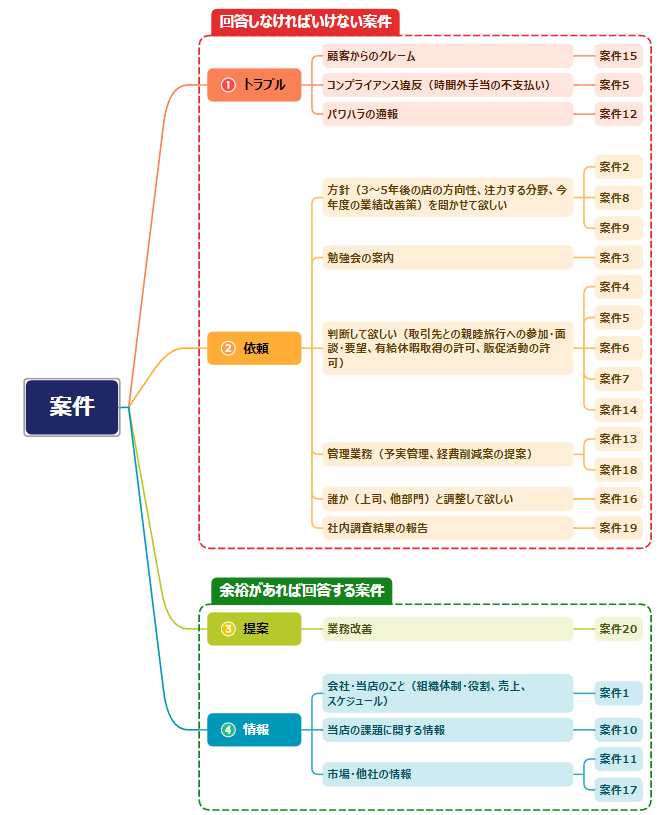

そのため、まずは回答しなければならない案件を見つけます。案件は大雑把に、下記のように分けられます。

このうち、私は「トラブル」と「依頼」が回答しなければいけない案件としました。

「トラブル」:問題が発生していて、すぐに対処しなければいけない案件

「依頼」:どうするか判断して欲しい、意見を聞かせて欲しい、〇月△日までに報告しなさい、といった要望や指示の案件

「提案」:何かを改善するための提案が書かれた案件。特に自分が判断することを求められていない案件

「情報」:会社や支店に関する情報が書かれた案件 下図は、案件を分類したものです。

下図は、案件を分類したものです。

案件の優先順位をつける

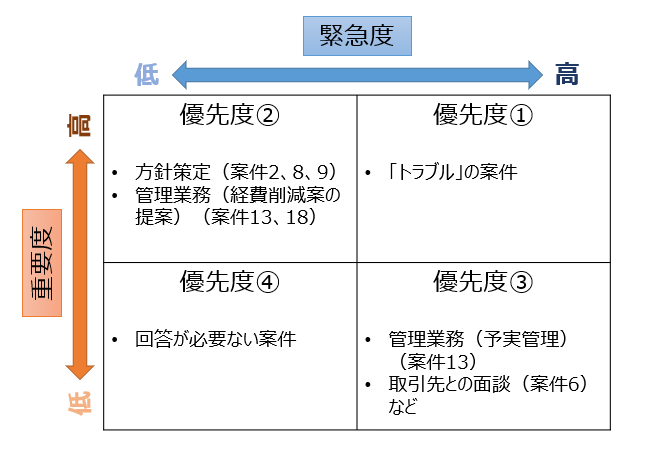

まず、案件を緊急度/重要度の高/低で4分類します。重要度/緊急度の定義は人それぞれかを思いますが、私は以下のように定義しました。

重要度:会社の信頼・業績にどれほど影響するか

緊急度:対応が遅れた場合の困り具合

※単純に締め切り日だけで決めない

そのうえで、優先度を以下のようにしました。

「重要度:高、緊急度:低」と「重要度:低、緊急度:高」のどちらから処理するかは悩ましいです。ただ、私としては、管理職に期待されているのは、「重要度:高、緊急度:低」のような方針策定や管理業務だと思いましたので、このようにしました。

なお、方針策定においては、最初に3~5年の方針といったスパンが長く、影響が大きい案件を考えます。そのあと、この中長期の方針と整合するように、今年度や当面の戦略といった個別の案件に展開していきます。

②で選んだ案件のうち、一番優先順位の高い案件に関連する他の案件を紐づける

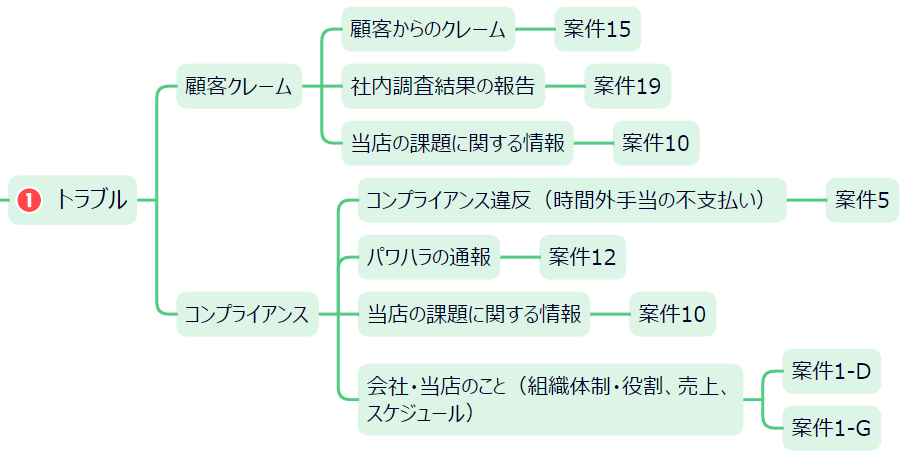

複数の案件をまとめて処理すると効率がいいので、案件同士の紐づけをします。

「何と何を紐づければいいのか?」は、悩むところですが、皆さんの感覚的なところになるので、どれが正解とは決めにくいです。

そのため、「実際の場面なら、自分ならこう処理するかな?」と思うものに紐づければいいと思います。

トラブルを大きく「顧客クレーム」と「コンプライアンス違反」で分けて、それぞれに紐づけました。

③で選んだ案件を深掘りする

「トラブル」は人や仕組みに問題があって、それらが顕在化した結果であることが多いです。また、方針策定においても、あるべき姿にどのように到達するかということを考えます。

つまり、どちらとも課題(現状とあるべき姿のギャップ)がある状態です。

深掘りすることが大事で、その手順は以下です。

- 現状を把握する(案件から読み取れる事実を把握する)

- 原因を分析する(現状とあるべき姿とのギャップをなぜなぜ分析する)

- 対策を考える(Bで得られた原因に対する対策を考える)

※売上予測・経費予測のような案件(案件13など)は、深掘りする必要はないので、このステップは飛ばして、5に進んでください。

(具体例①)「コンプライアンス違反」(案件5、12)

「A)現状を把握する」は紐づけた案件が同じであれば、それほど個人差が出ないと思います。一方で、「B)原因を分析する」や「C)対策を考える」は皆さんの考えが入りますので、結果は人それぞれになると思います。

下表はあくまでも一例として、考えいただければと思います。

| A) | 現状を把握する | ・法人営業係 鈴木さんが、篠原主任に有給許可してもらえない(案件5) ・時間外勤務の手当不払い(案件5) ・法人営業係 パート社員の若田さんが、篠原主任からパワハラされているとの訴え(案件12) ・篠原主任はプレーヤーとして成果獲得するタイプで、メンバーへの指導は不十分(案件1-D) ・法人営業係は昔ながらの営業習慣を踏襲。体育会的な乗りでハラスメントが気になる(案件10) |

| B) | 原因を分析する | ・篠原主任の部下の管理能力が低い。 (なぜ①)篠原主任が部下への指導方法が悪いと思っていないから (なぜ②)上司の清原係長が篠原主任の指導を悪いと思っておらず、指導していないから。 (なぜ③)法人営業係自体がそもそもハラスメント体質で、コンプライアンスを遵守するという意識が低いから |

| C) | 対策を考える | ・即時処置として、パート社員の若田さんに対応が遅れたことの謝罪をする。鈴木さんに有給許可の可否の連絡をする。 ・関係者に事実確認のヒアリングを実施 ・ヒアリングの結果、仮説通りなら法人営業係のメンバー全員に指導を行う。 |

(具体例②)「3~5年後の方針策定」(案件2)

「A)現状を把握する」は、大きなモレ・ダブりをなくすため、3C分析(自社・競合・市場/顧客)のフレームワークを用いることにしました。

ちなみに、本に書かれているように、出てきている情報をしっかりと網羅したうえで分析し、良い方針を立てられる自信がなかったので、「手を広げ過ぎずに、分析しやすい事業に絞る。そのうえで、すぐに思いつくけれども、とりあえず筋が通っている方針を立てる」ことを目標にしました。

100点は目指さずに、60点を目指すと言った感じです。

| A) | 現状を把握する (3C分析) | 【自社】 ・T年、U年では、エアコン事業の売上は大きいが営業利益率は低い。 一方、電気設備事業、水回り・リフォーム事業の売上は小さいが、営業利益率はエアコン事業よりも高い(案件1-B②) ・営業が家庭用エアコンを中心に営業活動している(案件8) ・電気設備や水回り・リフォームなどの技術が高い社員がいる(案件8) 【競合】 ・水回り専門店が増えてきている(案件17) 【市場/顧客】 ・住宅用/業務用の太陽光蓄電設備市場は今後、大きく伸びていく(案件11―B) ・住宅リフォーム市場は伸びていく(案件11―B) 【まとめ】 太陽光蓄電設備(電気設備事業)は市場が魅力的であり、自社の強みが活かしやすい |

| B) | 原因を分析する | 電気設備事業の売上が小さく、営業利益率が低い。 【理由1】 (なぜ①) ・法人営業係は家庭用エアコンを中心に営業活動しており、電気設備事業に注力していないから(案件8、16) (なぜ②) ・昔ながらの営業習慣から抜け出せないから(案件10) 【理由2】 (なぜ①) ・個人営業係は太陽光蓄電設備の営業活動が効果的に行えていないから(案件10) (なぜ②) ・効果的な営業の仕組みがないから |

| C) | 対策を考える | ・今後、エアコン事業から、太陽光蓄電設備に注力する方針であることを伝える。 ・太陽光蓄電設備に特化した、ショールームに作り替え、人員の再配置、営業マニュアルの整備、教育をしっかりと行う。 そのうえで、新規/既存顧客ともに、まずはショールームに来てもらうように活動し、そこでしっかりと営業活動を行うようにする。 |

回答を書く

④で考えた対策を回答シートに書いていきます。個人的に気を付けるポイントは以下の点です。

- 「トラブル」案件の場合、即時処置を書いて、取り急ぎ急場をしのぐ。

- 3~5年後のような中長期的に方針を大きく変えるのはいいが、いきなり大きな方針転換はしない(今年度中にエアコン事業から完全撤退して、水回り・リフォーム事業に移行する)。

- 原因分析はあくまで仮説なので、思い込みで回答を書かないようにする。

- 誰に、何を、いつまでにしてもらうかを端的に書く。

(5W1Hを意識)

- 情報を持っていなくて、自分では対処できないこともある。

わからないことしかたないので、他の人にお願いする。

次に優先度の高い案件をみつけて、③に戻る

時間の許す限り、③~⑤の手順を繰り返して、案件を処理していきます。