ケーススタディの試験対策について、説明します。

使用教材

- 続・企業内研修にすぐ使えるケーススタディ-自分で考え、行動する力が身につく

投資金額と対策期間

投資金額:2,200円

期間:1日

対策方針

- ケースステディを知る

- ケーススタディの解き方を理解する

- ケースステディの問題を解く

ケーススタディを知るところから始めます。

研修を実施する会社により試験内容が異なります。まずは、直近でケーススタディを受けた人に、どんな試験だったかを聞いて情報を得てください。

そのうえで、「続・企業内研修にすぐ使えるケーススタディ」の事例を1題考えます。

そうすることで、ケーススタディがどのような試験なのか、考えていて自分にとってどの部分が難しかったのかを理解します。

次に、ケーススタディの解き方を理解します。

ただ、ケーススタディの解き方といっても特別な方法ではなく、日常的に用いられている課題解決のプロセスをそのまま用いることができます。

ケーススタディを解く上でのポイントを次の項で説明しますので、一読いただければと思います。

最後に、再び先ほど説明したケーススタディの解き方を用いて、「続・企業内研修にすぐ使えるケーススタディ」に掲載されている事例を考えます。

上手く考えられそうだと感じることができれば対策終了です。もし、使いにくい部分があれば、使いやすいようにアレンジしてください。

具体的な方法

ケーススタディを知る

【目標】ケーススタディの形式、内容を知る

【時間】2時間

【やり方】

直近で試験を受けた人に、どのような試験だったか聞いてください。

質問するポイントは以下の点です。

・実施する会社はどこか(JMAM? NOMA総研?)

・設定された状況(どの部門に所属しているのか? 自分の立場は何か?)

・試験の内容(どのような問題が発生していたか? 設問はどのようなものか?)

・試験の分量(試験の時間は? 問題・回答用紙は?)

「続・企業内研修にすぐ使えるケーススタディ」に掲載されている事例を1題考えてください。

この時、頭の中だけで考えるのではなく、回答を必ず紙に書くようにしてください。

その理由は大きく2つあります。

理由① 実際に書いて本の解題を読むと、ケーススタディがどのような試験なのか、より理解しやすくなる。

理由② 事例を読む時間、事例を分析する時間、回答を書く時間の感覚がつかめる。

ケーススタディの解き方を理解する

【目標】ケーススタディを解くための手順・ポイントを理解する

【時間】10分

【やり方】

先ほども書きましたが、ケーススタディは課題解決スキルを評価される試験です。

そのため、一般的に用いられている課題解決の方法を使うことができます。

具体的には、<問題を見つける>、<課題を設定する>、<アクションプランを作る>の3ステップで解くことができます。

「続・企業内研修にすぐ使えるケーススタディ」のケース10の事例を具体例として、詳細を解説します。

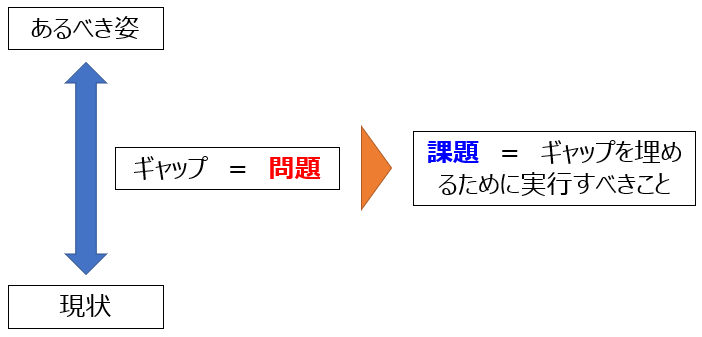

これからの説明で、「問題」と「課題」という言葉が出てきます。

ビジネスで一般的に使われている言葉なので、ご存じの方も多いと思いますが、以下の意味で使っていますので、ご承知おきください。

問題 : あるべき姿と現状のギャップ

課題 : ギャップを埋めるために実行すべきこと(=対策案)

以下、具体的な手順を説明いたします。

<問題を見つける>

- 事例を読んで、問題を見つける

- 問題に対してあるべき姿を考える

事例を読んで、問題を見つけます。

実際の現場と違い、ケーススタディでは、確実に問題が書かれているので、比較的見つけやすいと思います。

この時、問題の抽象度を意識するようにしてください。

以下の3例はいずれも、問題といえますが抽象度が異なっています。

A)は抽象的ですが、B)とC)はA)を具体化した内容になります。

抽象度が混ざってしまうと、その後の処理を間違えてしまうので、注意するようにしてください。

A) 総務課に社内他部門からさまざまな声(クレーム)が寄せられている。

B) 担当者が不在のことが多く、伝言してもコールバックが遅い。

C) 担当者以外で全く要件が通じないことが多い。

次に、問題に対してあるべき姿を考えます。

もし、事例の中に、「当社は○○を目指している」といったように、明確にあるべき姿が書かれていれば、それを設定してください。

一方、あるべき姿を自分で決めなければいけない場合が悩ましいです。

なぜなら、あるべき姿は一つに決まらないからです。

さきほどの事例を例に考えます。

[問題]

総務課に社内他部門からさまざまのクレームが来ている

[あるべき姿①]

総務課が社内他部門からの問い合わせに、スムーズに対応できている

[あるべき姿②]

社内の問い合わせに対応する全ての部門が、問い合わせにスムーズに対応できている

[あるべき姿③]

社内外問わず問い合わせの数を減らし、全社員の問い合わせにかかる工数を80%削減する

このように、問題は一つですが、あるべき姿は複数考えられます。

①から③にかけて、あるべき姿のレベルは上がっていき、それに伴い対策の難易度も上がります。

では、どのように決めれば良いかですが、私は「ケースステディで設定された役職の、一つ上の役職が管轄する範囲」がよいと思います。

例えば、設定された立場が係長なら、一つ上の役職である課長が管轄する課レベルでのあるべき姿を考えるということです。

実際の職場では、なるべく高い視点であるべき姿を考える方がいいです。ただ、短時間で処理しなければいけないという事情を考えると、一つ上の役職の視点くらいが、ちょうどいいと考えます。

<課題を設定する>

- 具体的な問題に対して、なぜなぜ分析をする

- なぜなぜ分析で深掘りして出てきた真の原因に対し、課題を設定する

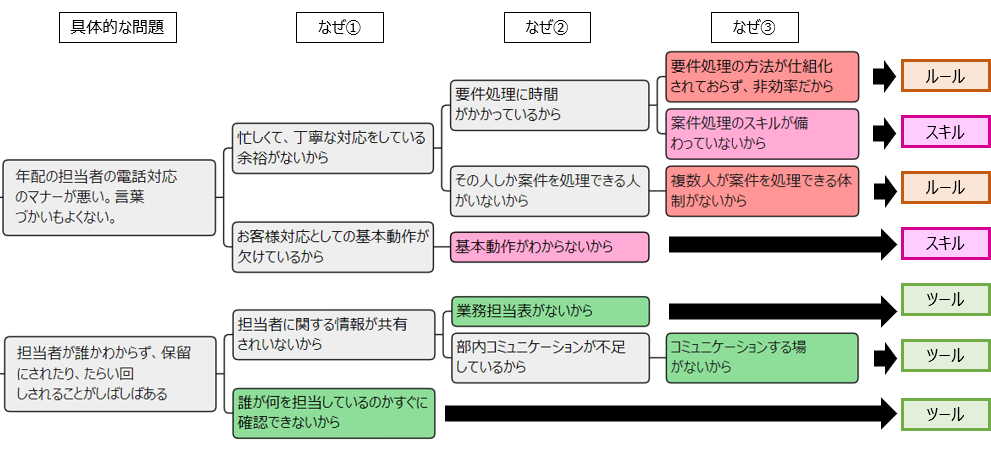

<問題を見つける>で抽出した具体的な問題に対して、なぜなぜ分析をします。

やり方は一般的に用いられている方法と同じです。

問題に対し「なぜ、問題が起きたのか?」と問いを立て、論理の飛躍に気をつけながら、事象の深掘りをしていきます。

なお、ケースステディのなぜなぜ分析をする上で、3つポイントがあります。

・3つの「ル」を意識すること。

・真の原因は3つの「ル」が出てくるまで深掘りすること。

・事例に書かれている原因に引っ張られ過ぎないこと。

・3つの「ル」を意識すること。

原因は、ルール(基準)、ツール(道具)、スキル(能力)の3つの「ル」のいずれかが不足していることが多いです。

そのため、これらの視点を頭に置いておくと、なぜなぜ分析の際、モレがなくなりやすくなります。

・真の原因は3つの「ル」が出てくるまで深掘りすること。

なぜなぜ分析では、どこまで深掘りすれば真の原因と言えるのか、わからなくなる時があります。

そんな時は、さきほどの3つの「ル」のいずれかが原因に出てくるまでを、一つの目安にしてください。

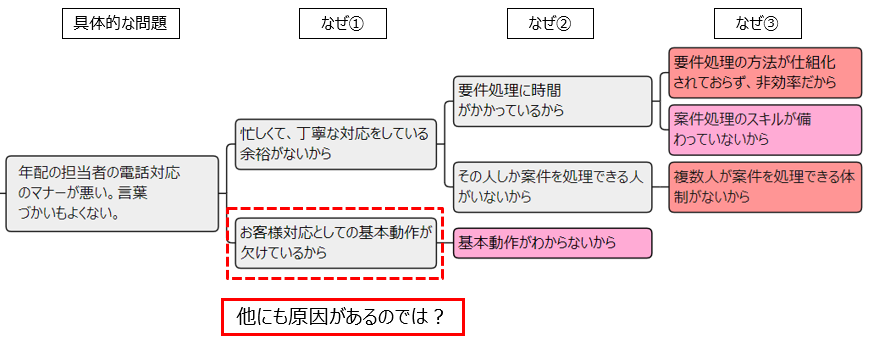

・事例に書かれている原因に引っ張られ過ぎないこと。

事例には、問題に対する原因が書かれていることがあります。

これは、なぜなぜ分析の大きなヒントになるのですが、注意も必要です。

なぜなら、事例に書かれている原因以外にも、問題に対する原因があるかもしれないからです。

そのため、事例で原因を見つけてホッとするのではなく、「他にも原因はないかな?」と他の原因にも目を向けるようにしてください。

例えば、「年配の担当者の電話対応のマナーが悪い。言葉づかいもよくない」といった問題があったとします。

事例の中で、部長から「お客様対応としての基本動作が欠けているように思う」という発言があったとします。

これは確かに原因に一つに考えられるのですが、「基本動作はわかっているけれども忙しくてできないかもしれない」可能性もあります。

このように、「他の原因はないかな?」と、もう少し粘って分析してみてください。

①で行ったなぜなぜ分析で出てきた真の原因に対して、課題(=対策)を設定します。

ただ、このプロセスは特に難しく考える必要はありません。それは、真の原因を反転させたものが、課題になるからです。

例えば、以下のような例です。

単純に真の原因を反転させただけですが、課題になっています。

逆に言うと、真の原因を反転させて課題にならないのであれば、なぜなぜ分析でしっかり深掘りできていないことになります。

その時は一つ前の手順に戻って、なぜなぜ分析を見直してください。

なお、正しく課題設定ができているかどうかは、「課題の内容が具体的であり、アクションがパッとイメージできること」を判断基準にしてください。

(例1)

真の原因:要件処理の方法が仕組化されておらず、非効率だから

課題:要件処理の方法を仕組化し、メンバーに周知する

(例2)

真の原因:業務担当表がないから

課題:業務担当表を作る

(例1)

真の原因:要件処理に時間がかかっているから

課題:要件処理の時間を短くする

→どうやって、時間を短くするのかわからない

(例2)

真の原因:お客様対応としての基本動作が欠けている

課題:お客様対応としての基本動作を身に着ける

→どうやって、身に着けるのかわからない

<アクションプランを作る>

- 分析した真の原因と設定した課題を基に5W1Hを明確にする

- ①を文書化する

アクションプランを作る上では、5W1Hが明確になっていることが重要です。

ただ、<課題を設定する>でWhat:何を、Why:なぜ、How:どのように、は明確になっているので、残りのWhen:いつ、Where:どこで、Who:誰が、を明確にします。

明確にするときのポイントは以下の通りです。

(When:いつ)

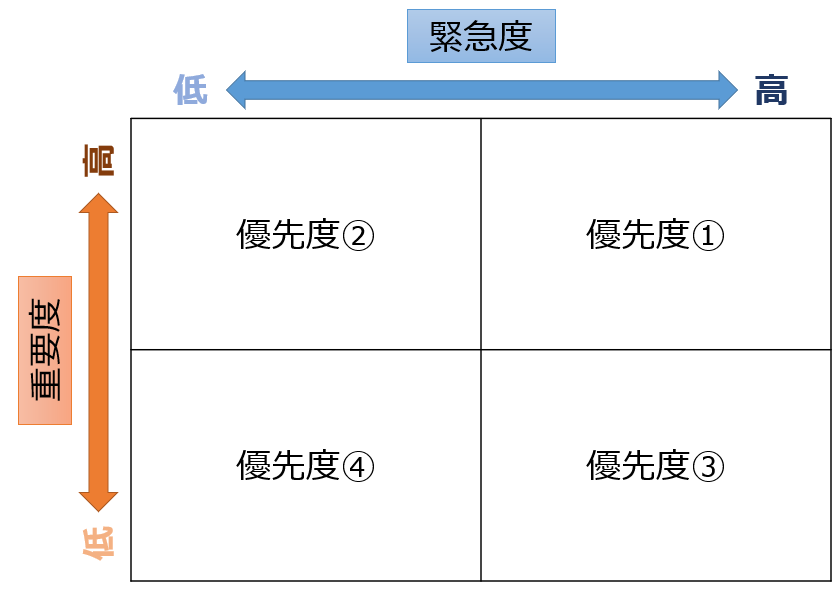

日常業務と同じで、全ての課題を同時に行うことは難しいです。

そのため、事例の中に複数の問題が発生している場合、「直ぐに取り組まないといけないのか、それとも取り掛かるまで時間的な猶予があるのか」といった、課題を実行するタイミングを決める必要があります。

決め方は、問題を緊急度/重要度の高/低で4分類して、課題に取り組む優先度を決めます。

ただ、インバスケット演習と違い、大量の案件を処理するわけではないので、それほど悩むことなく決められると思います。

あくまでも回答を書いていく順番を決めるというくらいで考えていただいて結構です。

なお、重要度/緊急度の定義、優先順位の決め方は、人や会社によりマチマチです。

決め方に明確な基準がある人は、それに従ってください。

参考までに、私の考えを示します。

重要度:会社の信頼・業績にどれほど影響するか

緊急度:対応が遅れた場合の困り具合

※単純に締め切り日だけで決めない

(Where:どこで)

ケーススタディでの「Where:どこで」は、「○○課」、「△△部」、「××会社」といった課題を実行する組織のことだと考えてください。

ただ、正しく課題設定が出来ていれば、問題の原因となっている組織は明確になっていると思います。

多くの場合は、自分が所属している組織だと思いますが、問題を適切に解決するために、必要となる他の組織も漏れなく含めるようにしてください。

(Who:誰が)

課題を実行するメンバーのことだと考えてください。

そして、大前提として、皆さん自身が問題を自分事として考えて、課題を実行するリーダーの役割を果たすというスタンスでいてください。

一方で、他の人に任せた方がいい内容もあります。

(例1)上司に動いてもらった方がいいケース

立場上、自分ではなく、自分の上司に動いてもらった方がいいケースがあります。

例えば、自身が営業部門の係長で、開発部門も関係している問題が発生していたとします。

この場合、開発部門に「○○を実行するので協力してください」といってもすぐに協力してもらえないこともあります。

そんな時は、自分の上司の力を使って、他の組織に働きかけるという手段があります。

この時も上司の力に頼り切るのではなく、

「ある問題が発生していて、課題を実行するために、開発部門の協力が必要です。

開発部門を巻き込んで一緒に課題を実行したいのですが、開発部門の責任者にかけあってもらえないでしょうか」

といった感じで、自身が主体となって、具体的な案を提案するというスタンスを忘れないでください。

(例2)部下に任せてもいいケース

課題実行を育成のよい機会と考えて、課題実行のリーダーを部下に任せる方がいいケースもあります。

ただし、部下に完全に丸投げするのではなく、課題の大きな方針を示したり、部下の様子を見つつ困った時にアドバイスしたりするなど、アドバイザーとして実行チームに参画するといった関わり方をしてください。

明確になった5W1Hを盛り込んで、実際に回答用紙に指示されたとおり書いていきます。

私が受験した時のように「課題を整理して列記しなさい」「課題の解決方法を、優先順位を考えつつ具体的に記載しなさい」と設問であれば、それに従って書いてください。

もし、NOMA総研試験のように、ある程度文字(1000字~1600字程度)を書く必要がある場合は、あらかじめ文書構成の型を決めておいた方がいいです。

私のおすすめは、PREP法です。

この方法を用いると、「結論を2度書くから伝わりやすい」、「結論を先に書くので、最悪時間切れで最後まで書けなくても、何を考えていたかは伝わる」というメリットがあります。

PREP法とは、「Point → Reason → Example → Point」の略で、文章を「結論 → 説明(理由→具体例) → 結論」という構成にする方法

ちなみに、「続・企業内研修にすぐ使えるケーススタディ」のケース10の事例を以下の条件で1200字程度の文章を書いてみました(実際の文章はこちら)。

全く何を書いたらいいのかわからない人は、参考にしてみてください。

なお、読んでいただいたら分かるように、分析した結果をそのまま書いています。時間の制約がある中なので、これくらいでも十分だと考えています。

自分の役割 : 課長

お題 : 問題の原因を明確にし、実施すべき対策を述べよ

ケースステディの問題を解く

【目標】2.で理解したケーススタディの解き方で、うまくケーススタディの問題を解けることを確認する

【期間】2時間

【やり方】

「続・企業内研修にすぐ使えるケーススタディ」の事例の設問に対して、回答を書いてください。

その時、前回演習時に困ったことが解消されているか、確認しながら解いてください。

なお、私としては、「続・企業内研修にすぐ使えるケーススタディ」の事例8、10、11が内容、分量の面でおすすめです。

①のケーススタディの問題を解いている時に特に困ったことが出てこなかったら、終了です。

もし、出てきたのであれば、解き方を自分に合うように見直してください。

ただ、完璧を目指そうと思うと、いつまでも終わらない可能性があります。

自分で何となく大丈夫そうだと思えればそれで問題ないです。

対策講座

対策講座を開講しています。興味のある方は下記をご覧ください。